每年的五月到来的时候,洁白的桐花都会如期的绽放。这些娇嫩的花,只要一阵轻风的爱抚,成熟的花瓣,便像塞北的雪,纷纷扬扬地洒在湿润的土地上,和树冠底下不知名绿植柔嫩的肩膀上。那种氛围,是离人的愁怅,是黛玉葬花般的伤感,也是钓鱼人心中一道靓丽的风景。也是在这个季节,水中的黄颡,在和煦的阳光下或暴雨之后浑浊的溪水里尽情地追逐、嘻戏,沉浸在爱人甜蜜的拥吻里,表现得异常的活跃。

车子行驶在铺满鲜花的小径,那情景,仿佛是在欢送一个出行的旅人;又仿佛是在迎接一个出征归来的战士。潮湿的空气中,弥漫着一股素雅的花的清香。因为溪里水库离家才十二公里,车子不多时就到。溪里水库,对于它的相关细节,我在《小杂鱼的至暗时刻——来而不往非礼也》中有过些许的描述,这里不做赘述。总之,在许多人的眼里,它就是个“死”的水域(无鱼),人们从它的身边匆匆而过,直奔外面的牛皮潭水库,甚至也不带停一下,去欣赏这路边的风景。但在我看来,尽管经过一些恐怖分子的狂网乱电,鱼总归是有的。其实号称征服一切的拥有强大意志的人们,在自然的面前,他又显得何其的渺小。大自然生生不息的密码,远不是你我所能破解的。你认为有的,它却不一定有;你认定没有的,它却偏偏有。

我把车泊在路边,背起行囊直奔老钓点——那是个隐藏在树荫下的差不多只有四平米的平台,尽管不是很大,但足够我施展拳脚。一套娴熟的流程过后,我的两根手竿和一根海竿已严阵以待,只等着来食之“敌”。果然没过多久,第一只黄颡禁不住美食的诱惑,叼了我的蚯蚓就走。见此情形,我岂能放过,一扬竿,这只黄颡“咕咕咕咕”地抱怨自己不该为了一时的口腹之欲,反误了卿卿性命,不情愿地进了我的鱼护。打这以后,我的两根竿子是隔三差五的上,只可惜这些黄颡因对蚯蚓爱得太深,百分之九十都是一口闷,我的扬竿速度根本赶不上它吃食的节奏,所幸我的钩子绑得很多,足可以应对这股汹汹的“来犯之敌。”

抛(海)竿许久没动,我估计是一些虾爬子在作祟,它们拖不动我的铅坠,因此铃铛也不会响,但却可以把我钩子上的蚯蚓舔得一干二净。我摇上来一看,果然双钩裸露,片甲不留。我换了一副十四号的长明钓针,穿上从自家菜园里挖的直径约五毫米的大蚯蚓。我把蚯蚓断成两截,靠头的一端穿进钩针后把钩尖露一点出来,以便更好地刺鱼;尾端就顺其自然,留一小截在钩尖外让它自由晃动,只等着眼尖的黄颡来发现它的存在。因为大蚯蚓个大,韧性好,不会被虾爬子及一些其它的小杂鱼舔掉,只要它存在,就可以得到黄颡的光顾,这是应对虾爬子和小杂鱼的最好的方法。经过这样一番调整,寂静的海竿上终于“山间铃响马帮来”,时不时的来一尾,把海竿上的铃儿扯得“叮当”作响。

当然,那些个讨厌的点纹银鮈,也不是盏省油的灯,因手竿上穿的蚯蚓较小,也常常是它攻击的目标,为避免被它发现,在线长许可的范围内,我时不时的变换位置,尽量不扔在同一个点上(这家伙见有得吃,说不定还等在老地方呢),象躲猫猫似的与其周巡,以期避开它的骚扰。就这样在与这些底栖生物的斗智斗勇中,我收获了二十三尾的黄颡和小杂鱼若干,于下午四点多钟收摊回家。这是我垂钓生涯中少有的几次这么早就鸣锣收兵。一般都是去的时候急急忙忙,回的时候慢慢吞吞。

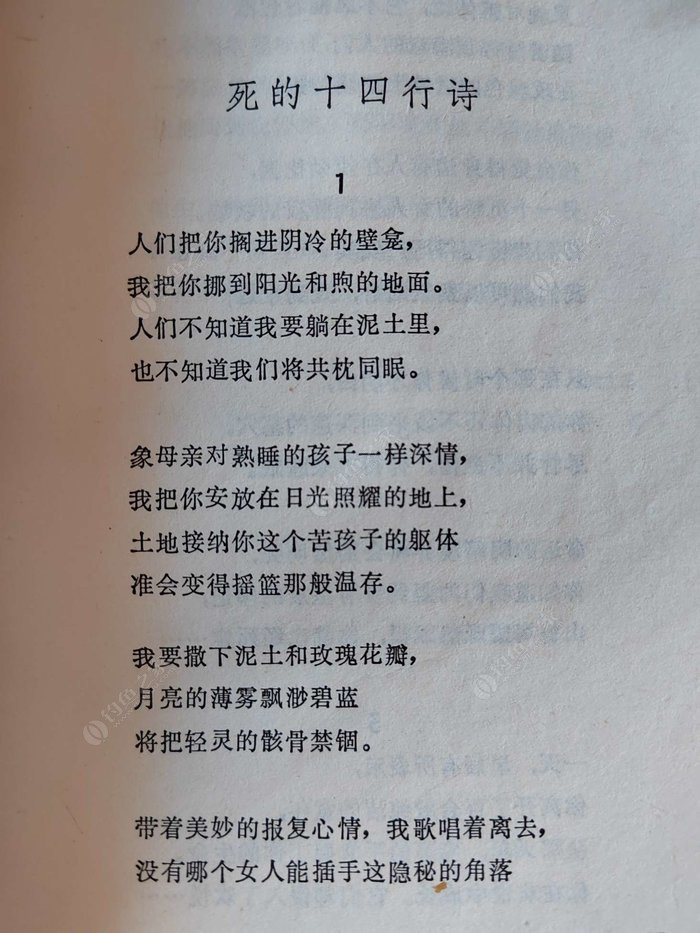

曾获诺贝尔奖的智利女诗人米斯特拉尔在她的《死的十四行诗》中有这样的描述:人们把你搁进阴冷的壁龛,我把你挪到阳光和煦的地面……带着美妙的报复心情,我歌唱着离去,没有哪个女人能插手这隐秘的角落,同我争夺你的骸骨!对于溪里水库,它就象米斯特拉尔笔下的那个死去的情人,被许多人遗忘,但也总有人惦记。它也象我的老照片,我时不时的翻开扉页,里面记录着它的辉煌,也记录着它的落寞。因为无人光顾,它几近成了我的专属钓场,我的每一次涉足,它都总能给我以不一样的回报!

再见,溪里!再见,我的可怜的黄颡们!

分享到

0个赞

求钓黄颡鱼坐标

文化人的扫黄佳作

精辟!幽默!

长乐漳港

哥哥,求位置

钓黄颡鱼要打窝吗

求钓点求钓点

求南屿附近野钓标点,新人入坑路上

在哪(˵¯͒〰¯͒˵)